-

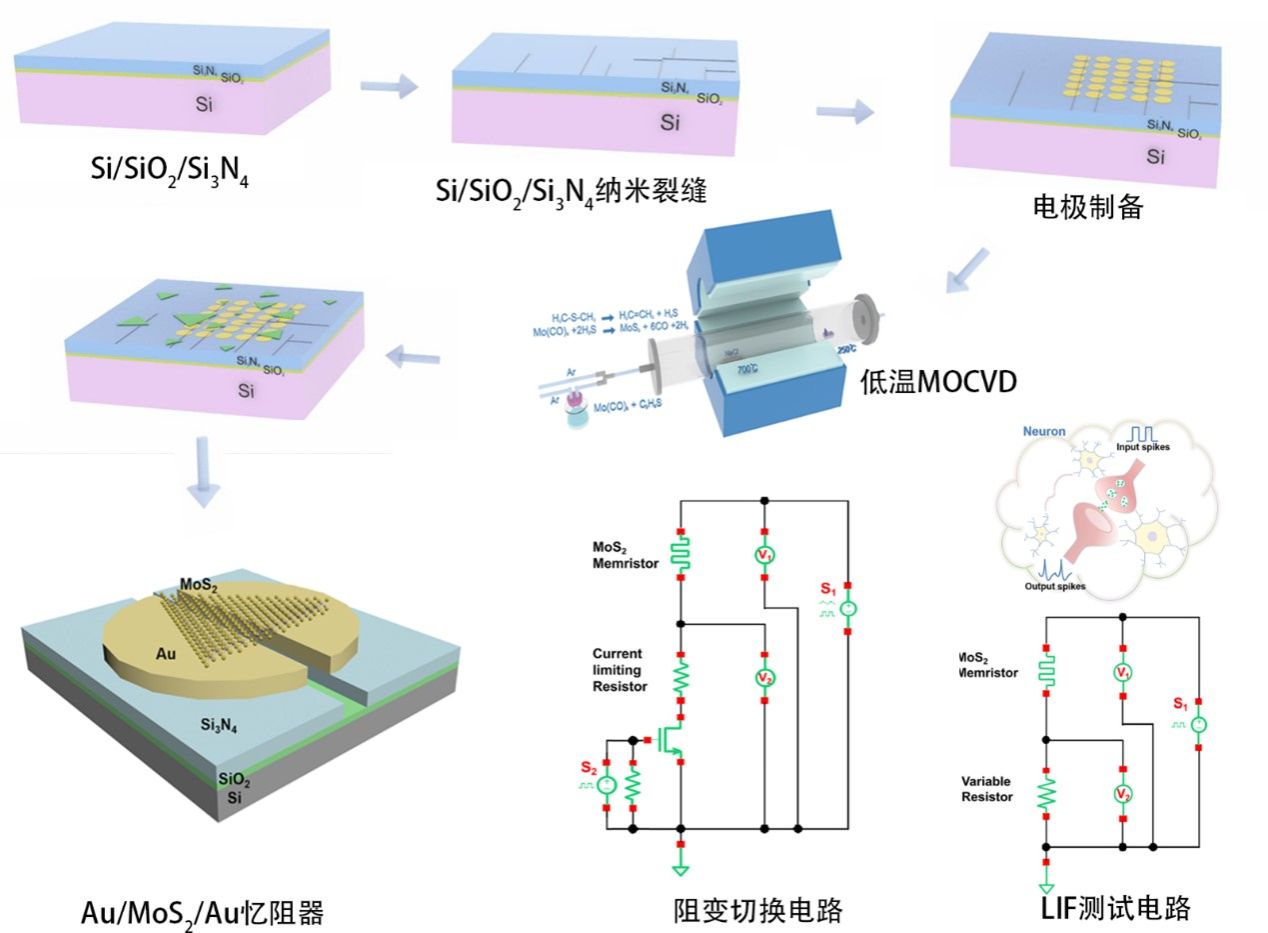

随着人工智能及其应用的快速兴起,神经形态计算因其低功耗、类脑计算属性成为了当前电子信息领域的研究重点,而具有存算一体功能的MoS2器件,因最有希望与现有芯片工艺兼容,实现大规模阵列制备,2022年正式被IEEE列入了芯片的发展路线图。将MoS₂忆阻器集成到先进工艺节点中,需要制订随特征尺寸变化的设计规则,其中一项核心挑战在于深入理解与精准把握MoS₂忆阻器的纳米尺度效应,即MoS₂忆阻器的操作电压、开关时间、突触可塑性等关键参数随着沟道长度的变化规律。... 2026-01-12

-

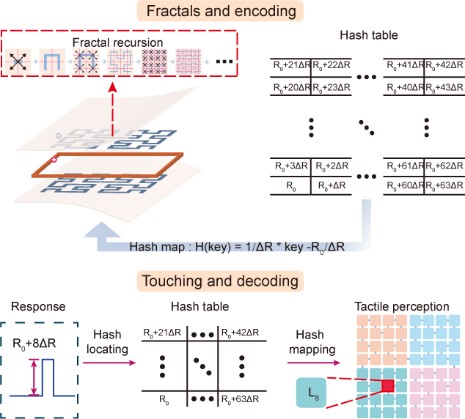

精准触觉传感已经成为机器人、可穿戴设备和人机交互发展的研究热点。传统触觉传感系统复杂、响应迟缓,智能、高效、可存储成为其应用的瓶颈。近日,我院郑高峰教授团队在精密柔性触觉传感器领域取得突破。借鉴几何分形原理,提出了一种基于希尔伯特曲线的触觉传感器自适应设计范式,位置节点的数量可以根据不同场景进行调整从而实现根据需求逆向设计,同步实现了触感信息的存储。既满足了非定型曲面精确触觉传感的发展需求,也突破了复杂信号解耦和数据冗余等技术难题。... 2025-11-12

-

近日,我院吴德志教授团队在3D打印取得突破性进展。团队首次提出并验证“激光原位诱导直写打印”技术:通过激光原位诱导与3D打印射流相耦合,颠覆传统热固性材料成型方式,实现三维柔性结构原位、快速成型与性能实时调控。该技术大幅缩短固化时间,三维结构成型无需额外牺牲材料与繁琐后处理步骤,可在空间维度实时编程调控打印结构机械与电学性能。将为柔性电子、软体机器人、器官芯片与生物支架等亟需三维复杂结构增材制造与多功能集成的领域开创全新范式。... 2025-11-10

-

近日,我院郭景华副教授团队与中国工程院院士、清华大学李克强教授团队合作在智能交通与网联自动驾驶领域取得关键突破。研究团创新性地提出通信延迟下知识引导型自学习混合车辆队列控制框架,该框架为网联自动驾驶系统的发展和推广提供了一种可扩展、通用的解决方案。国际顶级综合期刊《Nature Communications》 于2025年8月19日报道了这项研究成果《Knowledge-guided self-learning control strategy for mixed vehicle platoons with ... 2025-09-17

-

近日,我院汤富杰副教授课题组与德国马普学会高分子研究所Mischa Bonn教授、Yuki Nagata教授团队合作,在纳米尺度受限水结构研究领域取得重大突破。通过结合高精度理论光谱计算与和频振动光谱实验,研究团队首次证实:当水被限制在二维受限纳米空间时,其结构特性主要由界面化学性质决定,而非传统认为的几何限域效应;该规律在水层厚度大于8 Å(约3个水分子层)时始终成立,直至逼近分子级极限(<8 Å)才发生本质改变。这项创新性成果以《... 2025-08-08

-

近日,厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院周伟教授团队与香港理工大学超精密加工技术全国重点实验室Chi Fai Cheung(张志辉)教授、王春锦助理教授合作,在透明聚合物材料高精度三维微结构激光加工技术方面取得重要突破。团队提出并实证验证了一种“模型驱动三维动态聚焦激光加工”(3D-DFL)新工艺,通过实时调控激光焦点,实现复杂微结构的高保真、高一致性制造。研究成果以题为《Model-driven 3D laser focus shifting for precision ... 2025-07-18

-

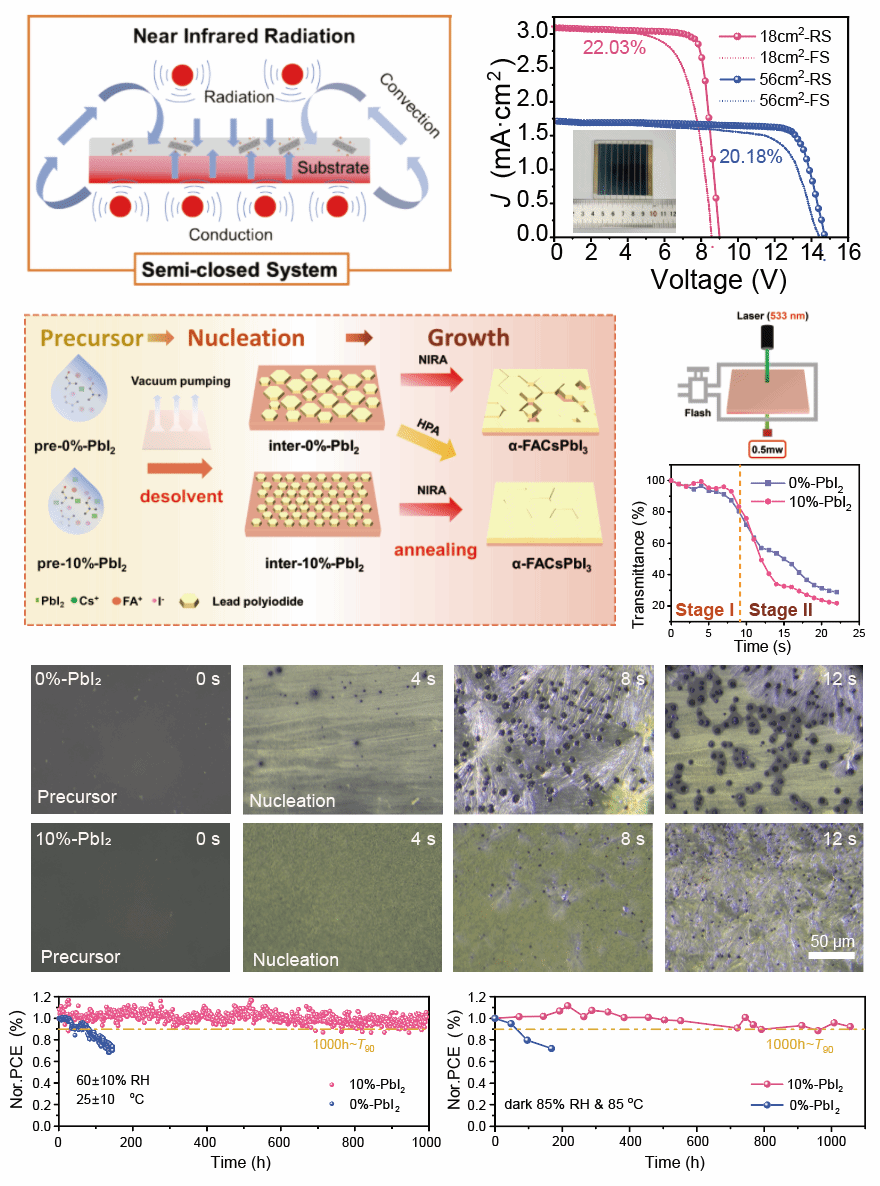

近日,我院李静教授、尹君副教授团队通过创新性地结合近红外退火(NIRA)技术与PbI2结晶调控策略,成功实现了大面积钙钛矿薄膜的快速均匀制备,并获得高效、稳定光伏组件的应用验证。相关研究成果以“Modified Near-Infrared Annealing Enabled Rapid and Homogeneous Crystallization of Perovskite Films for Efficient Solar Modules”为题发表在《Nano-Micro Letters》(IF 31.6)期刊。基于PbI2结晶调控的NIRA工艺实现高效稳定钙钛矿模组针对传统热板退火工艺存在的能耗高、... 2025-05-24

-

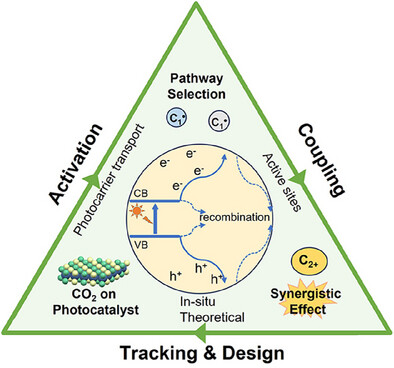

为了应对全球气候变迁,推动可持续发展,中国于2020年提出双碳目标,引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。作为这一目标下的前沿研究课题,光还原二氧化碳以光能将二氧化碳转化为有机燃料和原料,可以同时实现太阳能转化利用和碳排放回收,是理想的能源可持续循环利用模式,尤其对于化工领域闭环实现碳中和、促进人工光合作用发展有重要意义。自2023年以来,这一领域的研究论文数量不断增长。但是,光还原二氧化碳当前性能还不足以满足化工实用性需求,... 2025-04-23

-

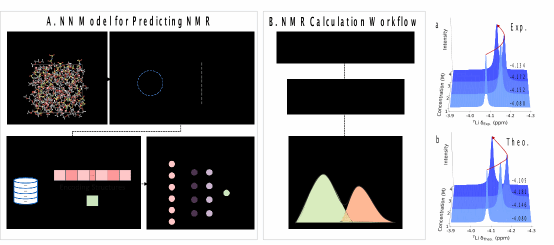

近日,我院汤富杰副教授与嘉庚创新实验室AI4EC Lab团队利用机器学习联用方法,在计算电解液动态核磁共振(NMR)谱解析领域取得重要突破,实现了对双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)/二甲醚(DME)电解液中动态的⁷Li核磁共振化学位移的预测。预测结果精准揭示了⁷Li核磁共振化学位移的反转现象,与实验观测结果吻合。该成果是团队继电池正极材料动态核磁谱研究和NMRNet深度学习框架之后,在相关领域的又一次方法迭代与体系应用拓展,相关研究成果已发表于顶级化学期刊《... 2025-04-23

-

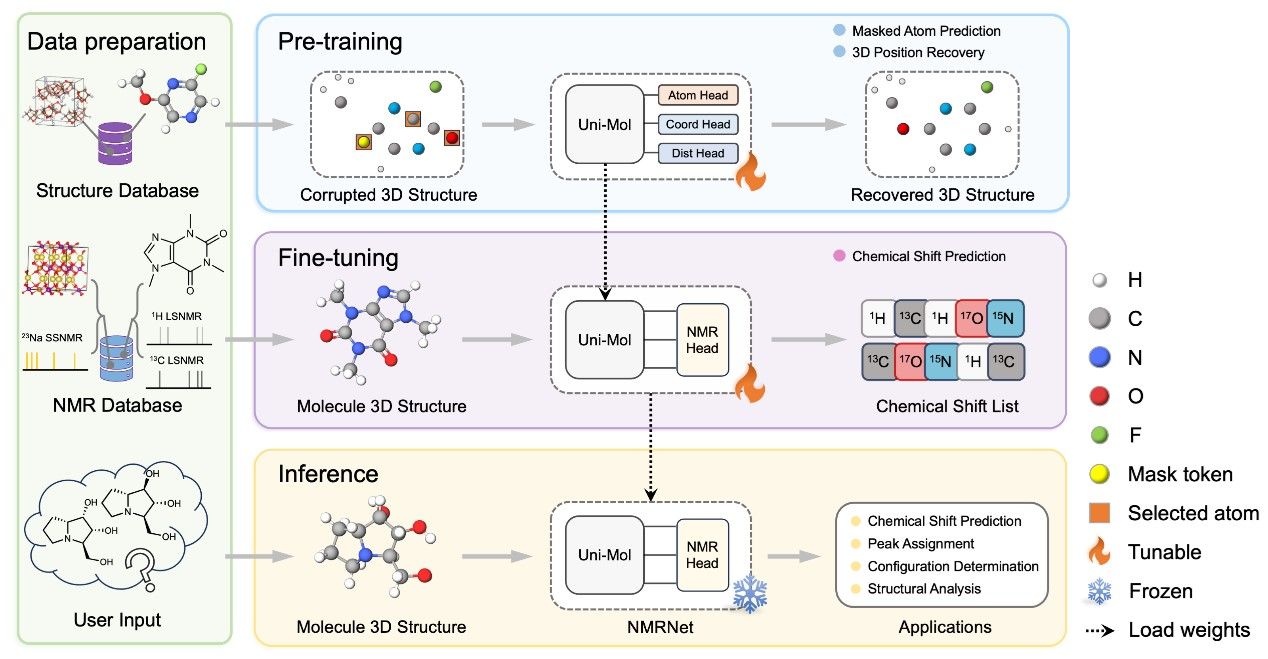

近日,我院汤富杰副教授在NMRNet深度学习框架在核磁共振(NMR)光谱解析领域取得重要进展,并已在国际顶级期刊《Nature Computational Science》上发表。该框架通过新颖的SE(3) Transformer架构,成功实现了对液态和固态NMR化学位移的高精度预测,为分子结构解析和材料设计提供了强有力的工具。 2025-04-02

-

我院孙道恒教授团队在Bioengineering期刊上发表的论文“Integrated Manufacturing of Suspended and Aligned Nanofibrous Scaffold for Structural Maturation and Synchronous Contraction of HiPSC-Derived Cardiomyocytes”(Bioengineering, 2023, 10, 702),在1411篇论文中脱颖而出,荣获该期刊2023年的年度最佳论文奖!Bioengineering最佳论文每年颁发一次,以表彰具有高质量、科学意义和广泛影响力的出版物。评选委员会主要根据论文的科学价值及影响力、... 2025-03-28

-

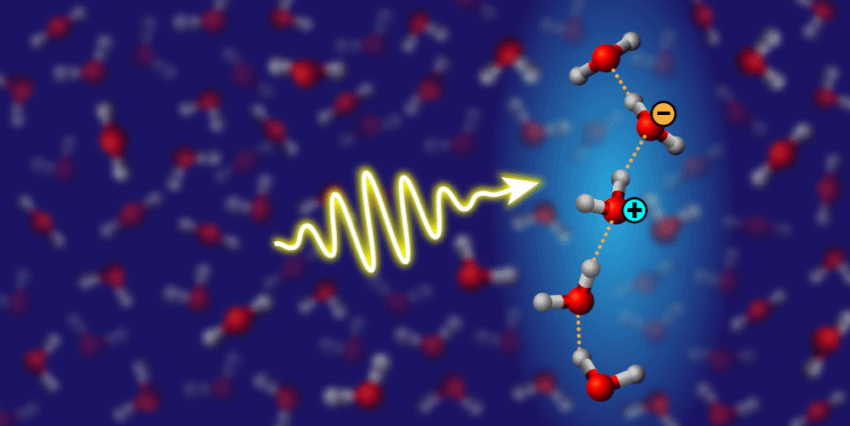

日前,我院汤富杰副教授课题组联合美国天普大学和耶鲁大学的研究人员在国际顶级物理学期刊《Physical Review X》上发表突破性研究“Optical Absorption Spectroscopy Probes Water Wire and Its Ordering in a Hydrogen-Bond Network”。研究团队首次通过可见光吸收谱“看见”了自然界中神秘的“水线”(water wires)!该成果不仅解决了水线表征的长期争议,更为激发态光谱学在复杂液相体系的应用奠定了基础。该项突破性研究还被美国物理学会(... 2025-03-21