为了应对全球气候变迁,推动可持续发展,中国于2020年提出双碳目标,引导绿色技术创新,提高产业和经济的全球竞争力。作为这一目标下的前沿研究课题,光还原二氧化碳以光能将二氧化碳转化为有机燃料和原料,可以同时实现太阳能转化利用和碳排放回收,是理想的能源可持续循环利用模式,尤其对于化工领域闭环实现碳中和、促进人工光合作用发展有重要意义。自2023年以来,这一领域的研究论文数量不断增长。

但是,光还原二氧化碳当前性能还不足以满足化工实用性需求,表现为能量转化率和产物选择性不高,高附加值多碳产品不易获得,主要原因包括光生载流子易复合、反应活性不易调控等。

陈辛夷副教授课题组近期受中国化学会二氧化碳化学专业委员会专家邀请,在《 Chem. Asian J 》. 特别专栏CO2 Chemistry in China发表综述评论文章《 Photocatalytic Reduction of Carbon Dioxide: Designing the Active Sites and Tracking the Pathway 》,从光还原二氧化碳的全过程出发,系统梳理活性位点设计与反应路径追踪的创新突破,为破解多碳产物合成难题提供理论支撑。

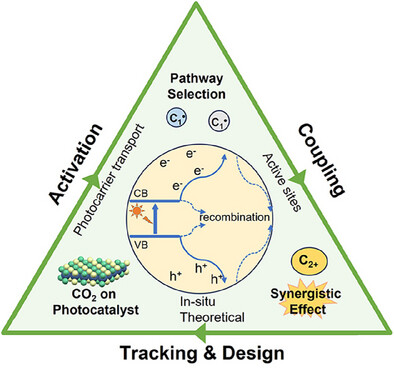

光还原CO2全过程优化

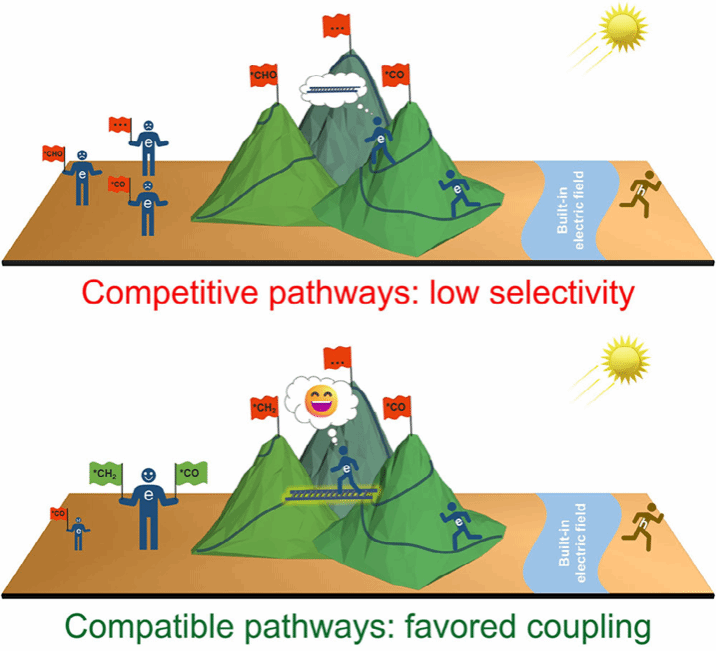

对于较难获得的多碳产物,文章针对材料表面相邻活性位点强调了相邻活性的适配协同机制对于诱发二氧化碳还原过程中间体耦合反应的重要性。

相邻活性位点协同

光还原二氧化碳是多电子参与的复杂过程,需要准确追踪反应过程、预测性能,才能深入了解反应激活和选择机制,并优化催化体系设计,本文从原位表征技术、微纳时空分辨表征技术和数据挖掘算法等方面总结了适用于该领域的新型算法、技术和仪器。厦门大学萨本栋微纳研究院具有微纳加工和科学仪器特色研究方向,有望在光还原二氧化碳领域充分发挥交叉学科优势,推动这一新型技术的实用化和市场化进程。该工作得到厦门市自然科学基金(资助号:3502Z202473039)和福建省引导性项目(资助号:2021H0010)的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1002/asia.202500106